“耐候性樹脂”の落とし穴?軽量宅配ボックスの素材表示に要注意!

最近、ネット通販やホームセンターで「耐候性樹脂製」「IPX2取得」と謳う軽量宅配ボックスを見かけることが増えてきました。

一見すると「雨にも強くて長持ちしそう」「軽くて扱いやすそう」と思うかもしれませんが、その表示や性能、本当に信頼できますか?

本記事では、見逃しがちな素材の違いや防水性能の意味、そして誤認を招きかねない表現について、従来の金属製ボックスや布製簡易ボックスとの違いも交えながら、わかりやすく解説します。

後悔しない宅配ボックス選びのために、ぜひご一読ください。

この記事の目次

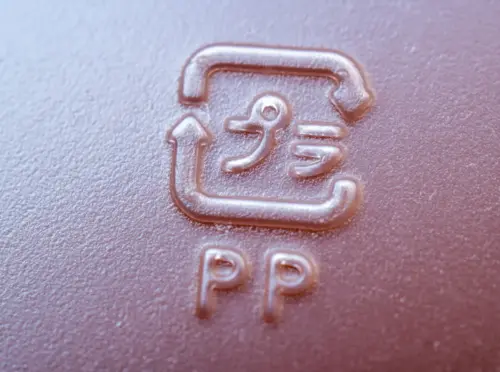

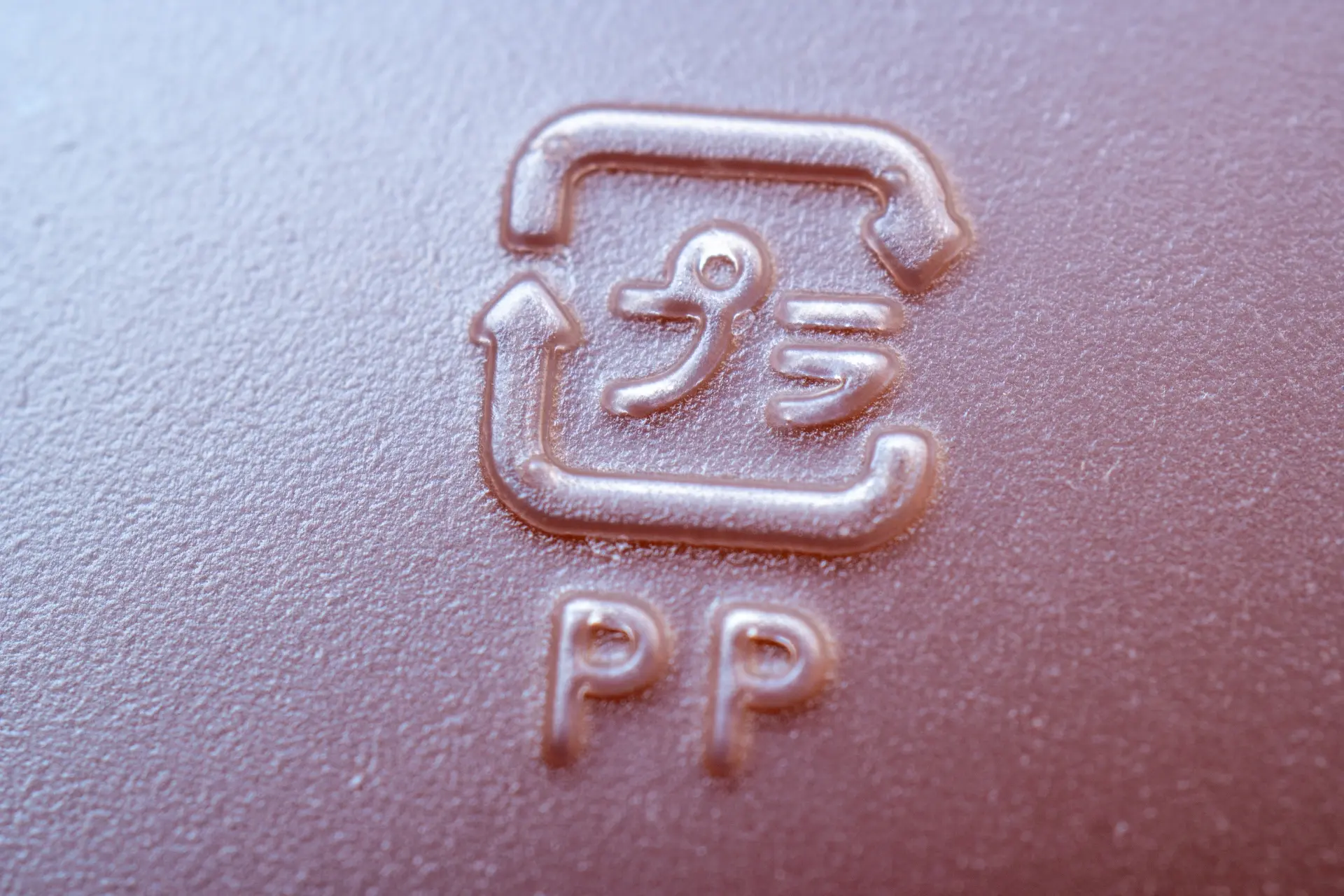

高耐候性樹脂と言ってもポリプロピレンだった?

最近では「高耐候性樹脂を使用!」といったキャッチコピーを掲げる軽量宅配ボックスが登場していますが、その実態をよく確認すると、製品仕様に「ポリプロピレン(PP)」と記載されているケースも少なくありません。

ポリプロピレンは、たしかに軽量で安価、成形もしやすい便利な樹脂素材です。

しかしながら、耐候性という点では決して優れているとは言えません。

紫外線にさらされると劣化が早く、変色やひび割れを起こしやすいため、基本的には屋内用途や短期使用に向いた素材です。

それにもかかわらず、「高耐候性樹脂」とだけ表記されていると、多くの消費者は自動車部品や建材に使用されるようなASA樹脂やポリカーボネートのような高耐久素材をイメージするのはないでしょうか。

さらに問題なのは、製品仕様には確かに「ポリプロピレン」と明記されていても、商品紹介ページでは高耐候性樹脂の言葉だけが目立つように使われていることです。

このような表現は、景品表示法における「優良誤認表示」として指導対象になるおそれもあります。

素材名と性能の関係性を正しく理解することが、後悔しない製品選びへの第一歩です。

ASA樹脂とは本物の耐候性樹脂

本当に耐候性が高いと言える樹脂素材として代表的なのが、ASA樹脂(アクリロニトリル・スチレン・アクリレート)です。

この素材は、自動車のサイドミラーや住宅の雨どい・サッシ枠など、直射日光や風雨に長期間さらされる用途でも広く採用されており、その耐久性の高さは業界でも認められています。

ASA樹脂の主な特長

紫外線に非常に強い:長期間屋外に置いても色あせしにくく、表面の劣化が起こりにくい

退色が少ない:顔料の色をしっかり保持でき、長く見た目を保ちやすい

耐衝撃性も十分:ABS樹脂に近い強度を持ちつつ、より劣化に強い

このような性質から、ASA樹脂は真の意味での高耐候性樹脂として位置づけられます。

一方で、先述のポリプロピレンとはまったく別物です。

PPは紫外線や温度変化に弱く、屋外では短期間での劣化が避けられません。

にもかかわらず、ASA樹脂のような高耐候性素材と混同されて「耐候性樹脂」とひとくくりにされることがあるのです。

この違いを正しく認識することが、表示だけに惑わされず、信頼できる素材を見極めるポイントになります。

IPX2ってどのくらいの防水性?信頼できる数値?

「IPX2取得!」と聞くと、「しっかり防水されている」「雨でも安心」と思ってしまいがちですが、実はその防水性能は非常に限定的です。

IP等級(Ingress Protection Code)は、防塵や防水に対する保護レベルを数字で表した国際的な指標です。

そのうち「X」は防塵等級を省略していることを示し、「2」は防水性能の等級を表します。

IPX2とは?

鉛直(えんちょく)から15度以内に傾けた状態で、上から落ちる水滴に10分間耐えられる試験に合格。

つまり、ごく軽い「しずく」や「霧雨」程度にしか対応できないと言う事です。

IPX等級の目安

IPX2:傾いた状態での滴下水に耐える(軽い霧雨レベル)

IPX3:60度以内からの噴霧に耐える(やや強い雨まで)

IPX4:全方向からの水の飛沫に耐える(通常の屋外雨風)

IPX2は、屋外で想定される雨や風を前提としていません。

宅配ボックスは、玄関前や軒下でも横殴りの雨にさらされるケースは日常的に考えられます。

そうした使用環境でIPX2では、水の侵入リスクは十分にあります。

にもかかわらず、「IPX2取得」といった表現を防水の証明のように訴求するのは、

・消費者に過剰な安心感を与える可能性がある

・実質的な性能向上を示すレベルではない

という点で、表示としての有効性に乏しく、むしろ誤認を生むリスクがあります。

もし製品の売りとしてIPで防水性をアピールしたいのであれば、少なくともIPX4以上が必要です。

IPX2という数字だけを根拠に「防水性がある」と見せかけるような訴求には、注意が必要です。

本体重量と耐荷重でわかる、実用限界

「軽くて扱いやすい宅配ボックス」として注目される軽量樹脂製モデルですが、本体の材質以外の仕様に目を向けると、思わぬ制約が見えてくることがあります。

Rakutenなどのモールで広告されている軽量モデルの中には、本体重量がわずか3.2kgという製品もあります。

女性でも簡単に持ち運べて設置しやすく、重ね置きが可能な仕様も魅力のひとつです。

しかしその一方で、耐荷重は最下段で15kg、重ね置きした場合、上段の宅配ボックスの耐荷重は5kgまでという制限があります。

この数字が意味するのは――

重い荷物の投函には不向き

複数段重ねて使う場合、上段は重量物に対応できない

そもそも重ね置きを前提にした構造ではない

ということです。

金属製宅配ボックスとの違い

金属製(亜鉛メッキ鋼板・ステンレスなど)の宅配ボックスは、本体重量が15〜25kg程度あるものが多く、耐荷重も20〜30kg以上を誇ります。

一方、軽量樹脂製は、構造上の補強が不十分なものが多く、少し重い荷物が入っただけで、

フタが反る

ボックスが傾く

投函扉が開かなくなる

といったトラブルも起こりやすくなります。

「軽い」はメリットであり、限界でもある

軽量であることは確かに搬入や設置のしやすさにつながりますが、それは同時に、

耐久性や剛性の犠牲

重い荷物への対応力の低下

転倒や変形のリスク

といったトレードオフを伴うことを忘れてはいけません。

購入前に、「どんな荷物を受け取りたいのか」「将来、重ね置きで拡張する可能性はあるか」など、使用目的に見合った耐荷重性能を持っているかを必ず確認しましょう。

ワイヤー固定だけは簡易型の証

軽量宅配ボックスの商品説明でよく見かけるのが、「ワイヤー付きで設置も安心」「ワイヤー固定で転倒防止」といったフレーズです。

しかし、このワイヤー固定だけの設置方法自体が、実はその製品が「簡易型」であることの証拠でもあります。

ワイヤー固定の実態とは?

ワイヤー固定とは、製品と門柱・フェンスなどの構造物を細いワイヤーで繋いでおくことで、転倒や持ち去りをある程度防ごうとするものです。

これは「本格的な固定」ではなく、あくまで仮設的・応急的な転倒対策にすぎません。

・持ち去り防止としては強度が不足

・ワイヤーの取り付け場所や締め付け方法によってはすぐ緩む

・風で倒れたりズレたりするリスクが残る

つまり、恒久的に屋外に設置する前提ではないことが読み取れます。

金属製ボックスとの設置方法の違い

本格的な宅配ボックスは、以下のような設置方法を前提としています。

| 設置方法 | 主な特徴 |

| アンカー固定 | 地面に穴を開けてボルトで固定。耐風・耐衝撃性が高い |

| 専用ベース固定 | 重量のある連結ベース内に重しを入れて固定し、転倒・飛散防止 |

| ブロック・埋め込み式 | 門柱や壁と一体化させて設置。高耐久・高防犯性 |

ワイヤー固定は、簡易宅配ボックスによく用いられる設置方法のひとつで、移動や撤去が容易な「仮設的な設置」を前提とした使い方に適しています。

もちろん、金属製の宅配ボックスでもワイヤーでの設置が可能になってきていますが、これはあくまで補助的に使うものであり、ワイヤー単体で十分な固定力を得ることはできません。

「ワイヤー固定=据え置きできるから本格的」と誤解されることもありますが、設置方法を確認すれば、その製品がどのような用途や環境を想定して作られているのかが見えてきます。

長期間にわたって屋外で安心して使用したい場合は、アンカー固定やそれ以外の設置方法が選択可能な構造の製品を選ぶのが基本です。

簡易的に使いたい場合でも、ワイヤー固定には限界やリスクがあることを理解したうえで選択することが大切です。

ポリエステル製簡易ボックスとの違い

「ポリエステル製」と「ポリプロピレン製」の宅配ボックスは、どちらも“軽量・低価格”という点で人気がありますが、用途や耐久性には明確な違いがあります。

とくにポリエステル製は、折りたたみ式の布製宅配ボックスとして位置づけられるものであり、ポリプロピレン製の簡易樹脂ボックスとはまた別のカテゴリです。

ポリエステル製の特徴

厚手の布(オックスフォード生地など)を使用

撥水加工や防水ライナー付きモデルもあるが、縫い目から浸水しやすい

折りたたんで収納でき、設置も数秒で可能

耐荷重は5~10kg程度

外観はやわらかく、設置時は荷物の形で変形しやすい

このように、ポリエステル製ボックスは、「雨の日の受け取り」や「配達予定時の短時間設置」など、限られたシーンでの利用に適しています。

置き配よりも安心感があり、気軽に使える受け取り手段として選ばれていますが、常時出しておくと不在と気づかれやすく、防犯面では注意が必要です。

ポリプロピレン製の特徴

成型樹脂でボックス状にしっかり形を保つ

樹脂自体は一定の防水性はあるが、構造的に完全防水とは言いがたい

耐荷重は15kg前後あるが、積載や衝撃には強くない

折りたたみはできず、据え置き式

つまり、ポリプロピレン製は「布製より頑丈、でも金属製ほどではない」中間クラスの製品と言えます。

ただし、PP素材は紫外線に非常に弱く、長期間の屋外設置には不向きです。

さらに、見た目が収納ボックスのような印象を与えるため、玄関まわりの景観に合わないこともあり、常設にはやや不向きです。

実際に、市販の収納ボックスを自作で宅配ボックスとして代用するケースと見た目が似てしまい、本格的な宅配ボックスとしての印象を持たれにくいという点も考慮が必要です。

どちらも“本格宅配ボックス”とは異なる簡易型

ポリエステルとポリプロピレン、どちらも本格的な屋外用宅配ボックス(鋼板製・ステンレス製)とは一線を画す存在です。

| 比較項目 | ポリエステル製(布) | ポリプロピレン製(樹脂) |

| 収納性 | ◎(折りたたみ可) | ×(据え置きのみ) |

| 耐候性 | △(紫外線に弱い) | ×(特にUVに非常に弱い) |

| 防水性 | △(撥水加工で対処) | ○(ただし構造による) |

| 耐荷重 | △(~10kg程度) | ○(~15kg程度) |

| 用途 | 一時的受け取り用 | 軽量常設用(軒下前提) |

ポリエステル製は“軽さと柔軟性”、ポリプロピレン製は“成形と安定性”が特徴。

どちらも共通するのは、簡易型であること、そして耐候性・防水性・防犯性に限界があることです。

そのため、本格的な宅配ボックスを検討していない場合に限り、用途に合った簡易型を選ぶことが重要です。

見た目や設置場所との相性も含めて、簡易型同士で正しく比較・選定することが大切です。

「耐候性樹脂」と謳うなら根拠を示すべき

近年、軽量宅配ボックスの中には、商品説明で「高耐候性樹脂を使用!」と大きくアピールする製品が増えています。

しかしその実態を確認すると、主要部材の素材がポリプロピレン(PP)であるにもかかわらず、「耐候性樹脂」と表現しているケースが少なくありません。

これは優良誤認の可能性も

「耐候性樹脂」とは、一般には紫外線や雨風などの劣化要因に強く、屋外での長期使用に耐えうる素材を指します。

代表的なのはASA樹脂やポリカーボネートなどであり、PPはその範疇には含まれません。

ポリプロピレンは、紫外線に非常に弱く、屋外で使用すると1年以内に劣化・変色・ひび割れが起こることもある素材です。

それにもかかわらず、「高耐候性樹脂使用」という表現を用いると、消費者がASA樹脂などの高耐久素材を想像する可能性が高く、誤認を招くおそれがあります。

このような表示は、景品表示法における「優良誤認表示」に該当するリスクを伴います。

仕様にPPと書いてあっても免罪符にはならない

「仕様欄に“ポリプロピレン”と明記してあるから問題ない」という主張も見られますが、商品ページ表で「高耐候性樹脂」だけを強調し、素材の違いを理解しづらい構成になっている場合は、消費者庁のガイドラインに照らしても問題視される可能性があるのです。

正しい表示のあり方とは?

消費者に誤認を与えないためには、以下のような配慮が必要です。

「ASA樹脂採用」「UV耐性グレードのPP使用」など、具体的な素材名を併記

「屋外使用には向きません」「直射日光下での長期使用は避けてください」などの注意書き

「耐候性に優れる素材を一部に使用」といった限定表現

これらがあって初めて、「耐候性」をうたうことに意味が生まれます。

消費者が判断するためには「根拠」が必要

広告やパッケージで「耐候性」と書かれていても、それが何の素材に基づくものか、どの程度の耐候性なのかがわからなければ、購入判断の材料にはなりません。

見た目の言葉ではなく、根拠ある素材名と性能表示こそが、信頼できる製品選びにつながります。

まとめ:素材名と性能表示を必ず確認しよう

「耐候性樹脂」「IPX2取得」「軽くて丈夫」といったキャッチコピーに惹かれて購入したものの、実際に使ってみたら「荷物が濡れた」「変形した」「壊れやすい」と後悔するケースは少なくありません。

こうしたトラブルを避けるために重要なのが、「素材名」と「性能表示」を自分で確認することです。

チェックしておきたい3つのポイント

素材名は明記されているか?

ASA樹脂、ポリカーボネートなどは高耐候性

ポリプロピレンの場合、屋外使用の注意書きがあるかを確認

防水性能の等級(IP)を取得している場合は等級は?

IPX2は軽い滴下水まで

雨ざらしで使うならIPX4以上が安心

一方で、IP等級の明記がない製品については、製品説明やユーザーレビュー、販売元の実績などから防水性の根拠を慎重に確認する必要があります。

たとえば、「屋外常設可」「防滴仕様」などの記載があるかどうかや、水の侵入を防ぐ構造(フタのかぶせ方、パッキンの有無など)も重要な判断材料となります。

耐荷重・固定方法は用途に合っているか?

重い荷物、重ね置き前提なら金属製を

固定方法が簡易的なワイヤーなら、あくまで補助的用途と考える

素材や性能をあいまいな表現でごまかすような製品よりも、正直に素材と仕様を伝えている製品のほうが信頼できます。

宅配ボックスは毎日の暮らしを支えるもの。

だからこそ、見た目やキャッチコピーだけで選ばず、「何を・どこに・どれだけの期間使うのか」を基準に、納得のいく選択をしていきましょう。